この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

さて、唐突ですが、本日より100回シリーズとして百人一首講座を書いていこうと思います。

デザインには直接、関係ないのですが、デザインを語る上でも、

人々の感情、昔の風景、言葉遣いなどあらゆるものが、つまっています。

一服代わりに、読んでもらえると嬉しいです。

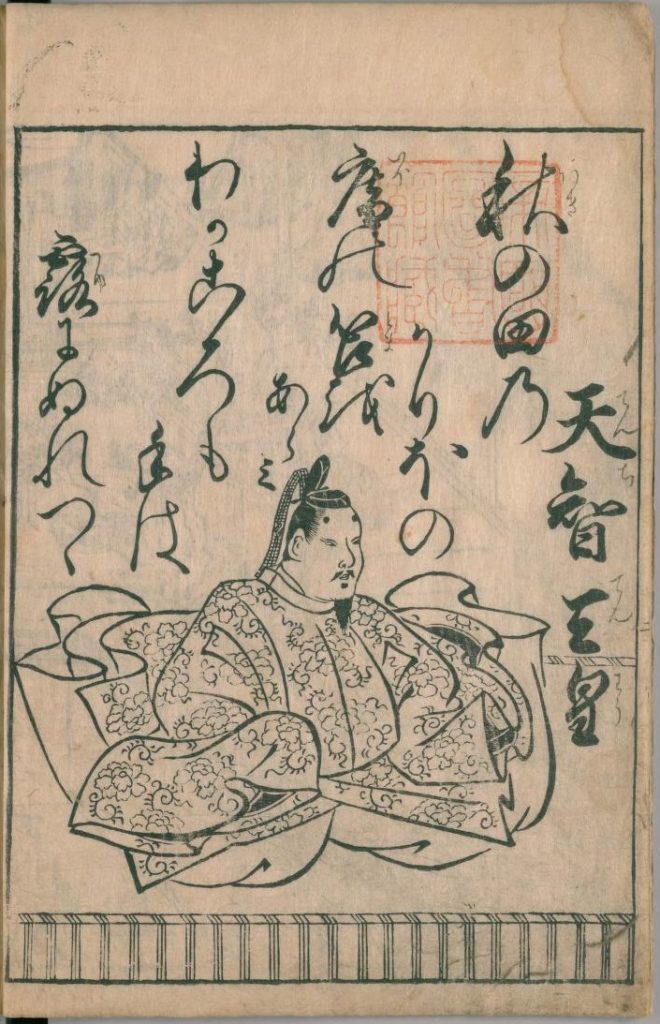

秋の田のかりほの庵の苫をあらみ

わが衣手は露にぬれつつ百人一首1番歌 天智天皇

現代語訳

秋の田んぼのほとりにある、仮小屋の屋根の苫(とま)の網目が粗いので

私の衣の袖は、露に濡れていくばかりです。

意味と説明

仮庵の庵

仮庵(かりほ)の庵(いお)とは、今で言う農業用の小屋のようなもので、あくまでも仮小屋なので、屋根も粗末な作りでした。

今では、「仮庵」にあたるような粗末な小屋はなく、バラックのようなものがある程度で

夜露に濡れるようなこともありませんし、夜間、獣害を防止するために稲穂の番を仮小屋でするようなこともありません。

画像は、ユダヤ教の「仮庵の祭」のイメージですが、

仮庵とは、まさにこのようなイメージになります。

苫(とは、)

「苫」を、辞書で調べてみると、三省堂大辞林によるとこう書いてあります。

菅(すげ)・茅(かや)などで編んで作ったもの。船などを覆い、雨露をしのぐのに用いる。 「 -葺(ぶ)き」

画像引用:http://www.kayabuki-ya.net/notebook2/2010/11/post_12.html

苫葺屋根はまさにこんな感じなのでしょう。

日本も100年近く前までは、農村にはまだまだこんな苫葺屋根の仮小屋がありました。

天智天皇がおられたころであれば、なおさらでしょう。

「苫」とはワラやスゲなどの草を、元末を揃えて編んだものです。元の方を棟側にして、軒から棟へと重ねながら屋根の上に広げると、逆葺きの茅葺き屋根ができあがります。ちなみに元末を交互に草を編んだものは「筵(むしろ)」や「簾(す)」。とのこと。

さらに「あらかじめ編んでおいたものを巻いて束ねておけば、これをさっと広げて仮止めするだけで雨露が凌げる優れものです。耐久性はありませんが、手軽に雨養生するにはうってつけな葺き方です。」

このような感じで、事前に「苫」を編んでおいて、現代のブルーシートのように

雨露避けに使っていた便利グッズが、苫というものだったようです。

引用元:http://photozou.jp/photo/show/851613/82843452

考察

この歌は、実はもともと、万葉集の詠み人知らずの歌で、

「秋田刈る仮庵を作り我がを居れば衣手寒く 露そ置きにける」(巻十・二一七八)」というものがあります。この歌が口伝えで伝わるうちに、天智天皇の歌とされるようになりました。

天智天皇の歌ではないのに、なぜこの歌が天智天皇のものとされるようになったかは定かではありませんが、ひとつには、天智天皇のような人なら、農民の苦労をわかってくれているだろうな。という思いだったり、逆に天智天皇はこのくらいわかっているんですよという為政者としての権威を示すために天智天皇の歌とされたという説もあります。

実際、一番歌になっているということは、それだけ大切な歌であったということも言えますので、為政者として勅撰和歌集に載せる意義があったのではないでしょうか。

農民が稲穂を守るために苦労をしている様子や、

その情景が目に浮かぶような歌だと思います。